Was ist Historisches Fechten? (HEMA)

Der Begriff Historisches Fechten umfasst verschiedene Kampftechniken und Waffengattungen, die in Europa zwischen der Antike und der Neuzeit verbreitet waren. International ist diese Disziplin als HEMA (Historical European Martial Arts) bekannt. Dazu zählen unter anderem der Kampf mit dem langen Schwert, Dolch, Schwert und Buckler, langem Messer, Rapier, Stangenwaffen, Mordaxt, Säbel, Bajonett sowie das Kriegsringen.

Der Umgang mit dem zweihändig geführten Schwert wird in zwei Hauptkategorien unterteilt: das Harnischfechten, bezieht sich auf das Fechten in Rüstung, während das Bloßfechten, den Kampf ohne Rüstung beschreibt. Die europäischen Kampfkünste entwickelten sich über Jahrhunderte und erreichten im späten Mittelalter des 15. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Mit dem Übergang von der Spätgotik zur Renaissance entstanden die ersten organisierten Fechtgilden wie die Marxbrüder in Frankfurt am Main und die Federfechter, die zunehmend an Einfluss gewannen.

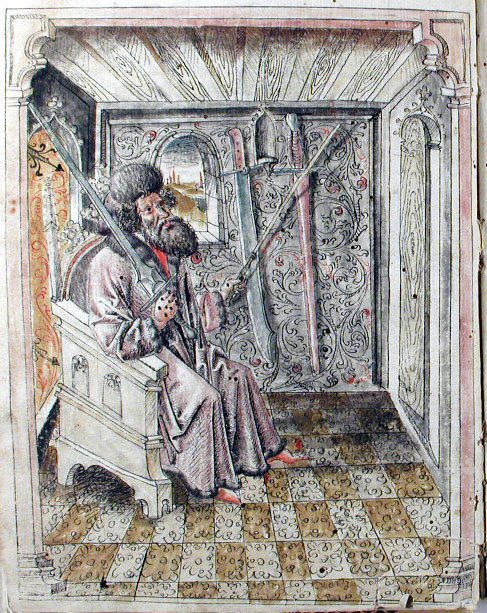

Das Fechten wurde mit höchster Kunstfertigkeit zur Perfektion gebracht, stets mit dem Ziel, im Zweikampf sowohl effektiv als auch wirkungsvoll zu agieren. Doch mit der zunehmenden Verbreitung von Handfeuerwaffen verlor die traditionelle Waffenkunst in Europa an Bedeutung – anders als in Asien, wo viele Kampfstile weiter gepflegt wurden. So geriet das historische Fechten nach und nach in Vergessenheit. Heute zeugen vor allem museale Waffensammlungen und historische Fechtbücher von dieser einst geheimen Kunst. Das älteste erhaltene Schriftstück ist das I.33, auch als Towerfechtbuch bekannt, das in den Royal Armouries in Leeds, England, aufbewahrt wird. Dieses deutsche Zeitdokument wurde vermutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts von einem Mönch namens Luitger verfasst und skizziert ausschließlich den Kampf mit Schwert und Buckler, einem Faustschild.

Eine Schlüsselfigur der europäischen Schwertkampfkunst war der deutsche Fechtmeister Johannes Liechtenauer. Vermutlich Anfang oder Mitte des 14. Jahrhunderts in Mittelfranken geboren, gilt er als Begründer der sogenannten Deutschen Schule. Obwohl er selbst kein Fechtbuch verfasste, wurden seine Lehrsätze – die sogenannten Zedel – von seinen Schülern und Nachfolgern überliefert. Spätere Fechtmeister wie Hans Talhoffer oder Sigmund Ringeck glossierten und interpretierten seine Techniken weiter. Noch heute steht sein Name als Qualitätssiegel für die historische europäische Fechtkunst.

Zahlreiche Gruppen widmen sich heute der Rekonstruktion von Liechtenauers System. Historische Fechtbücher von Autoren wie Meyer, Lew, Leckküchner, Döbringer, Ringeck, Peter von Danzig, Hans von Speyer, Talhoffer und Meister Ott dienen als Grundlage für diese Forschungen. Im deutschen Raum beschäftigt sich ein engagierter Kreis von Enthusiasten im Rahmen von Living History und Traditionspflege mit der ernsthaften Wiederbelebung dieser vergessenen Kampfkünste – oft auf einem leistungssportlich hohen Niveau.